[ 放射線科 ]

放射線科の紹介

(2025年6月現在)

| 1.画像診断 | |

|

画像診断には 2 CTとはComputed Tomogramの略でコンピュータ断層写真のことです。X線を用いて体を輪切りに切ったように見える写真をつくる検査のことです。技師が技術を駆使して撮影したCTの画像を読影するのが放射線科医の仕事です。 6 マンモグラフィ 乳がん検診の方法のひとつで、乳腺・乳房専用のレントゲン撮影です。このマンモグラフィの放射線が人体へ及ぼす危険性は、ほとんどありません。当院は日本乳がん検診精度管理中央機構により認定されたマンモグラフィ検診施設・画像認定施設であり、検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師および放射線科専門医がそれぞれ撮影、読影を行い、正確な診断を目指しています。 以上、おわかりのように放射線技師により撮影された写真を読影し、画像診断するのが放射線科医師の仕事です。 |

| 2.IVR | |

|

IVRとはInterventional Radiologyの略です。血管造影検査の際にカテーテルを通して血管を閉塞させたり、拡張させたり、X線透視下で胆管内に管を挿入したりする手技を総称してIVRといいます。現在は脳、心臓以外の血管造影検査の際に行われる動脈塞栓術を主治医とともに放射線科医が担当しています。 |

| 3.放射線治療 | |

|

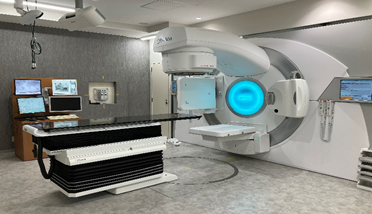

がんの治療には、がんの病巣を切除する手術療法、放射線をがんに照射してがん細胞の増殖を防ぎ、がん細胞を死滅させる放射線療法、抗ガン剤や分子標的薬、免疫チェックポイント阻害剤などを用いる薬物療法があります。 放射線療法には内部照射と外部照射があり、「Linear acceleratorリニアック」は、体外から放射線を照射する外部照射の機器です。下図のようにがん病巣の大きさや形、その周囲の正常組織との位置関係を把握し、がん病巣の大きさ、形に合わせて放射線を正確に照射してがんを死滅させたり、術後の再発を予防したりすることができます。 当院は1988(昭和63)年に放射線治療を開始いたしました。当初より放射線治療器はリニアックを導入しております。当院のリニアックは、2024年12月に更新されました。更新した装置には新しい機能が加わり、短時間で高精度な治療が可能となります。

「光学式カメラシステム(Catalyst)] 可視光を体に投影して体の位置を測定し、治療時の位置合わせを行うことができます。また、治療中もカメラでモニタリングすることで、くしゃみなどの体動時に照射を停止することや、呼吸の動きに合わせた照射も可能となります。 「kVイメージングシステム(XVI)」 診断用のCTに近い高精度の画像を撮影できるため、正確な位置への照射が可能となります。 「6軸寝台(HexaPOD)」 寝台が前後・左右・上下・回転の移動に加え、前後・左右方向の傾きの6方向へ移動できるようになります。これにより、以前よりも正確な位置の補正が可能となります。

放射線治療は、かかりつけ医から当院の地域医療連携室へ紹介をいただき、泌尿器科や呼吸器科、乳腺甲状腺外科などそれぞれの臓器担当の外来や入院経由で当科へ紹介となります。当院では毎週火曜日と木曜日に、岡山大学病院、川崎医科大学附属病院の放射線治療専門医が診察、治療計画を行っています。

|

| 4.読影室 | |

|

【機器構成】 読影端末 SYNAPS SAI viewer(FUJIFILM) 所見レポート作成システム F-Report(FUJIFILM) 診療支援ポータルシステム CITALE(FUJIFILM) 胸部X線病変検出ソフトウェア CXR-AID(FUJIFILM) マンモグラフィービューソフト mammodite(ネットカム)

読影室には放射線科専門医用端末の区画を2ヶ所、研修医および非常勤医師用の端末および三次元画像作成用端末の区画を1か所配置しております。 CTの多列化に伴い検査の増加や画像枚数が莫大な枚数に跳ね上がり画像診断業務は多忙となっています。 そのような中でも新しいシステムをフル活用しながら、迅速かつ正確に多くの所見をつけ、主治医を支え患者さんのためになるように努めております。 |

.png) Elekta Infinity

Elekta Infinity.png)