[ 診療放射線科 ]

画像診断部門

(2025年6月現在)

| 放射線科の業務内容 | |

|

■放射線科の業務内容を紹介します。 放射線科では臨床医(各診療科の医師)の依頼を受けて、患者さんの各種撮影・検査・処置を行ないます。主な内容は次のとおりです。 |

| 一般撮影検査 | ||||||||||||||||||

|

【概要】

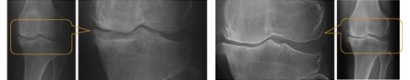

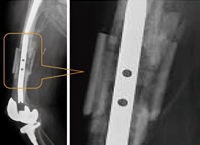

一般撮影装置(GE Discovery XR650) 【装置の特徴】 ◆エネルギーサブトラクション法

◆トモシンセシス/デジタル断層撮影

| ||||||||||||||||||

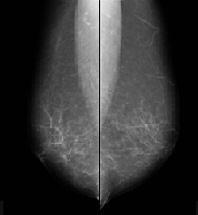

| マンモグラフィ検査 | ||||||

|

【概要】

【検査内容】 【乳癌について】

| ||||||

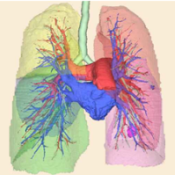

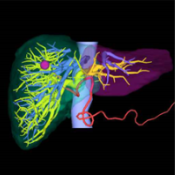

| CT検査 | |||||||||||||

|

【概要】

【3D画像 解析画像】

【検査の内容】 【検査を受けられる際の注意事項】 ◆検査後 | |||||||||||||

| MRI検査 | |

|

【概要】

※従来利点とされていた任意の方向からの撮影できることについては、X線CT措置の任意断面再構成技術の発達により優位性はなくなった。

【MRI検査装置のテスラとは?】 【MRI検査の注意点】 MRI室に入室出来ない方

※MRI対応のものもありますが、条件がありますので事前の確認が必要となります。 MRI検査が行えるかどうか検討を要する方

以上に該当される方のMRIは検査可能かどうか医師の判断が必要となります。 【MRI検査前の準備】

※上記のような物を持ち込まれた場合に破損等が起こっても保障できませんので、患者さん自身でも事前のチェックをお願いいたします。

※入れ歯については、検査の内容により外していただきます。なお磁石固定式入れ歯の 場合は入れ歯の磁力が消失する可能性があります。 ※マスカラ・アイライン・アイシャドウ・アイブロー等化粧品の中には、金属が含まれているものがあります。画像に影響するだけではなく、目の粘膜を傷つけたり、やけどしたりする可能性があるためお気をつけください。

※カラーコンタクトレンズは金属が使用されている場合があり、安全性に問題があるため、検査当日は使用しないでください。

※腹部・骨盤部の検査の場合、金属系のサプリメントは服用しないでください。

【MRI検査の流れ】

【MRI入室時の注意点】

上記のような磁性体はMRIの強力な磁場に引き寄せられて重大な事故を起こす可能性がありますので、入室される方は持ち込まないようにしてください。 |

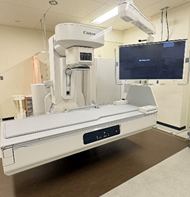

| X線透視検査 | |

|

【概要】 【装置の特徴】

多目的デジタルX線TV Cアーム装置(ultimax-i) Cアーム装置では検査の内容によりますが、人が動かず装置が動くことで横向きや斜めなどの方向も撮影可能になり、体動が困難な方でも無理なく検査することが可能になります。

デジタルX線TV(Astorex i9) 患者様が乗っている寝台を動かさずに視野を移動することができるため、より安全に治療を行うことができます。

【検査内容】

など多岐にわたっています。

ERCP 内視鏡的逆行性膵胆管造影の画像 |

| 骨密度測定検査 | |

|

【概要】 骨中のカルシウムなどミネラル成分の量を測定するものです。 当院ではDEXA法といわれる二種類のエネルギーのX線を照射し、骨による吸収差を利用して骨密度を測定します。また、その測定結果から骨質を解析することで、より正確な病態の把握が可能です。 この装置は全身の脂肪量や筋肉量などの体組成も計測可能です。

X線骨密度測定装置 HOLOGIC Horizon Wi

【検査の内容】 ベッドに仰向けになり10分程度寝ていただきます。 通常は腰と股関節を撮影します。正確に計測するため、更衣が必要な場合がありますのでご協力ください。

【検査の注意点】 能動型植込み型医療機器を装着されている方は安全の確認が必要なためお申し出ください。

|

| RI部門 | |||||||||||||||||||||

|

【概要】

【検査方法】 【撮影方法】

検査時間の目安 検査に来られて不明な点や心配事がありましたら、遠慮なく担当者にご相談下さい。 | |||||||||||||||||||||

| 血管造影(カテーテル)検査 | |||||||

|

【概要】

【検査内容】 【装置の特徴】 【検査方法】 | |||||||

.jpg)

.png)

RI装置(GE Discovery NM630)

RI装置(GE Discovery NM630)